作为当代影坛最具标志性的表演艺术家之一,伊莎贝尔·于佩尔带着深厚的银幕积淀,与中国导演、编剧毕赣和主持人徐枫教授展开深度对话,为北影节的观众带来一场别开生面的电影大师班。

伊莎贝尔·于佩尔人物志

此次大师班以“冰纹下的暗涌:于佩尔的艺术风格探索”为主题,从于佩尔极具魅力的人物角色出发,漫谈表演,及其对演员身份的思考。

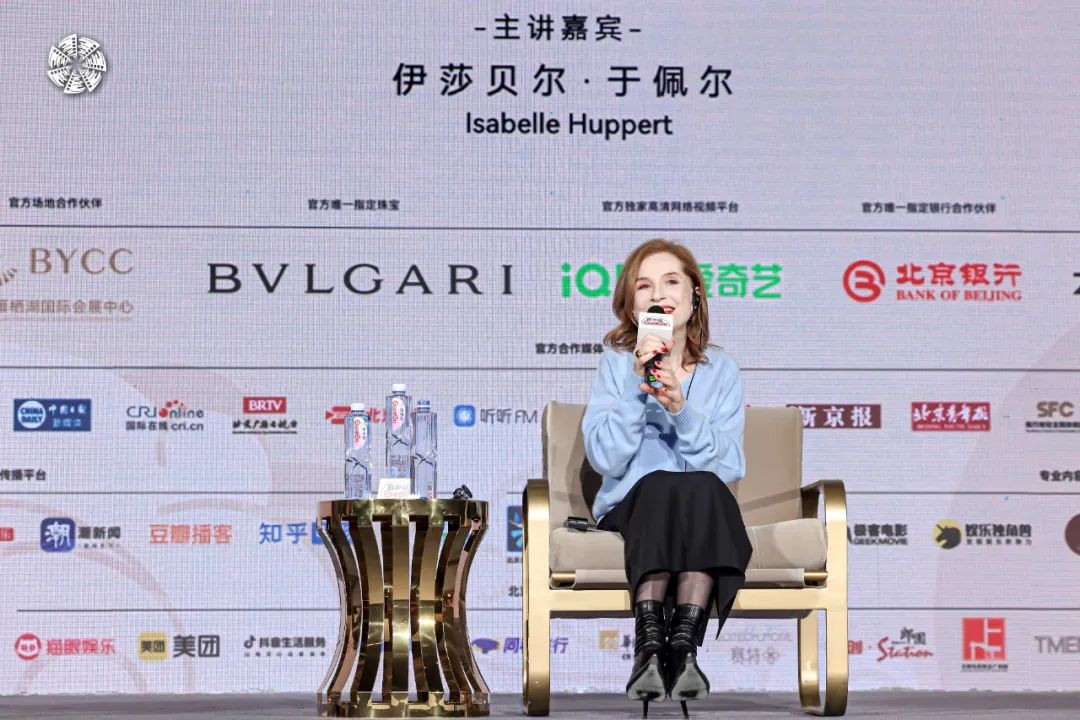

伊莎贝尔·于佩尔在大师班活动现场

角色的显性与内心的表达

1978年,初登影坛的于佩尔在克洛德·夏布洛尔的《维奥莱特·诺齐埃尔》中献上了令人难忘的表演,她极具穿透力的角色诠释,不仅让观众为之倾倒,更一举摘得戛纳国际电影节最佳女演员桂冠。在活动现场,于佩尔特别提到了同时期另一部对她来说十分重要、却在中国相对鲜为人知的作品《编织的女孩》,正是这部影片成为了于佩尔和夏布洛尔合作的桥梁,“这部电影改编自一部小说,当时在法国获得了法语文学当中最重要的奖,我的母亲也读了这本书,并且说这部小说就是给我写的。的确后来有人找了我,几乎所有人都觉得应该由我应该来演这个角色。”

从斩获大奖的《维奥莱特·诺齐埃尔》开始,于佩尔与夏布洛尔合作了6次,是影史上为人津津乐道的一对黄金搭档。于佩尔分享了跟夏布洛尔合作的记忆:“夏布洛尔是一个非常聪明、热情,而且很博学的一个导演。我们可以跟他谈天说地,音乐、艺术、绘画,什么都可以跟他聊,他什么都知道。但是就像很多的电影导演一样,他有一个自己的内心世界,他会通过自己的电影去展示、表达自己的内心世界,电影就是他自身的特殊语言。”

同时,于佩尔也谈到了另一位与之频繁合作且有着相似冷峻风格的导演迈克尔·哈内克,两人合作的《钢琴教师》再一次为于佩尔加冕了戛纳国际电影节最佳女演员的殊荣。“我认为哈内克是一位非常伟大的电影导演,尤其是跟他合作《钢琴教师》的时候深深地触动了我。我发现哈内克特别在意我们某一个姿势、手势,甚至观众误以为我在片中真的拉扯了安妮的头发,其实我并没有,我处理得很小心,只是假装去拉扯她的头发。而导演希望我假装的动作能够尽可能的真实。”

对谈嘉宾毕赣导演也对于佩尔在《钢琴教师》中的表演尤为印象深刻,“她整个人物都完全沉浸在自己的心灵里面。我应该是在大学时候看的《钢琴教师》,当时就对这个女人极其的着迷。这个电影当中隐藏着巨大的情感暴力和爱,那种震撼甚至超过了电影本身。”

毕赣

冷冽与诗意的银幕共振

除了长期与大师级导演合作之外,于佩尔近年也在尝试与跨国、跨文化的电影人以及具有实验精神的电影艺术家合作,使得有着不同底色的文化在银幕中相遇,为观众呈现出一场场令人屏息的文化邂逅。

其中,于佩尔与洪常秀导演近期接连合作的《在异国》《克莱尔的相机》《旅行者的需求》等作品堪称当代电影作者中最迷人的跨文化相遇。于佩尔特别指出了洪常秀的拍摄周期非常短,《在异国》只拍了9天,《克莱尔的相机》甚至只花了6天时间拍摄。“虽然他拍摄时长很短,但是他真正投入的时间极大,他能够让我在他的电影当中变得非常特殊,能够有许多的惊喜,意料之外的事情,而且他能够让我不停地去提问,去寻找答案。”

伊莎贝尔·于佩尔在大师班活动现场

1970年代不仅是于佩尔跨入影坛的初期,也是全世界的女性电影第一次创作高峰期,在整个电影生涯中,可以说于佩尔和女性艺术家的互动是持续不断的。比如在中国影迷群体中很受欢迎的《将来的事》,出自柏林国际电影节最佳导演奖得主米娅·汉森-洛夫之手。于佩尔对这位新锐导演大加赞赏,“这是一部非常细腻的电影,它并不是要说教,告诉我们浅显的内容,实际上它非常敏感细腻,非常地打动人。它就是米娅.汉森-洛夫的聪明和智慧的最佳写照。”

值得一提的是,米娅·汉森-洛夫的这部代表作几乎是同一时期与毕赣导演的《路边野餐》出现在国际视野的。毕赣就两部作品中相通的寻找主题进行了分享,“寻找是电影当中很永恒的主题,很多问题是没有答案的,所以作为创作者,我们经常会用寻找这样的方式去处理一个故事。因为很多命题存在着悖论,它包含着命运,我们没有办法预知也没有办法预演,很多悖论我们也解释不清,但是人总是生活在悖论之中。所以可能除了寻找,我们没有别的办法处理命运的悖论。”

于佩尔对于《路边野餐》也是不吝盛赞,“对我来讲这是一次非常重要的发现,对法国的观众来讲也是这样。毕赣的电影带来了很多惊喜,非常出色。他显然是用不同于经典的方式,以浓烈的诗意将我们进入到一种梦境和新的意境之中。”

伊莎贝尔·于佩尔大师班活动现场

多元尝试,打破边界

纵然早已成为一位蜚声国际的电影演员,于佩尔仍致力于打破表演以及演员身份的边界。她不仅在银幕上留影,也投身于戏剧演出。同时,于佩尔还以制片人的身份支持许多导演的创作,并且担任了2025法国电影展映的宣传大使,去往上海与影迷见面。

近年来,于佩尔多次踏上中国的戏剧舞台,在《玻璃动物园》与《樱桃园》等经典剧目中,她以惊人的语言跨越能力,精准捕捉每个角色的情感脉搏,将戏剧语言的藩篱转化为艺术表达的契机。于佩尔坦承,自己是在出演了很多电影之后,才逐步踏入戏剧领域,“我非常有幸能够遇到好导演,比如罗伯特·威尔逊,能遇到这样的戏剧导演对演员来讲是极大的荣幸,他改变了我们对戏剧的看法。能够带着这些话剧去畅游世界,比如说现在,以契诃夫的《樱桃园》与中国观众相遇,非常棒。”于佩尔还特别表达了对中国观众的谢意,“观看外语戏剧对于中国观众来讲是有一定难度的,因为大家需要非常专注,一直去看字幕。我们在整个中国巡演过程中都感受到了中国观众的高品质,给我们带来极大的感动和触动。所以非常感谢中国的观众。”

对于自己给其他导演提供的帮助,于佩尔表现得十分谦虚,“演员一旦有了一点知名度以后,确实能够帮助导演推进项目,我们确实可以用自己的经验和知名度,在合作当中帮助导演。很多导演在拍自己的第一部作品时,往往不知道结果会怎么样,但有时候很值得我们去赌一把。”

徐枫教授在总结陈词时表示,在整场活动中为于佩尔的分享深受感动,“于佩尔一直在和不同的类型、不同的国家、不同语言的导演合作,并且把电影当中有魅力的地方展现出来,我想这就是最伟大演员的品质。”

徐枫

诚如徐枫教授所言,于佩尔永远充满生机、充满创造力,她对当今的艺术、现实充满了敏感性。在此次大师班的对话中,于佩尔与毕赣以电影为桥梁,展现了艺术的无国界与永恒魅力。从法国新浪潮导演到中国新一代的诗性影像,从经典角色到主题阐释,我们相信,这场对话不仅为观众揭开了电影创作的神秘面纱,也为未来的艺术探索打开了一扇窗户。

伊莎贝尔·于佩尔大师班活动现场